Los laboratorios son escenarios que aparecen con

cierta frecuencia tanto en la literatura fantástica como en los espectáculos

teatrales y cinematográficos. Que la ciencia y la técnica se ofrezcan como

espectáculo es una constante que arranca, como mínimo, de las exhibiciones de

autómatas y juegos hidráulicos de los fastuosos parques del manierismo.

|

| Autómatas de Jacques-Droz, Musée d'art et d'histoire, Neuchâtel, 1768-1774 |

Confinadas al principio al deleite de príncipes y cortesanos, estas manifestaciones alcanzan a un público más amplio durante el siglo XVIII, alentados por los avances técnicos y el auge de la mentalidad maquinista y enciclopedista que preside la filosofía de la Ilustración.

|

| Joseph Wright of Derby, El planetario, Derby Museum and Art Gallery, Derby, 1766 |

|

| Joseph Wright of Derby, Experimento con un pájaro en una bomba de aire, National Gallery, London, 1768 c. |

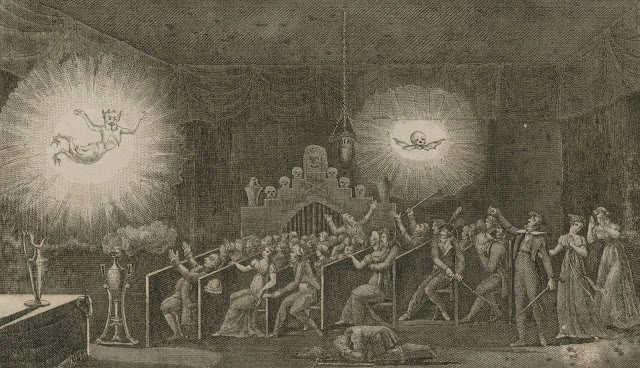

Tienen raíces antiguas, asimismo, las

connotaciones lúgubres de algunos de estos espectáculos nacidos de la

experimentación científica: así sucede, por ejemplo, con la fantasmagoría –cuyo nacimiento coincide, precisamente, con el de la novela gótica-,

que además de poner en escena todo tipo de monstruos, brujas, esqueletos,

demonios, y de crear escenarios que anticipaban los de las posteriores

películas de terror –claustros, cementerios, ruinas-, realizó importantísimas

aportaciones técnicas que serían recogidas por el nuevo espectáculo

cinematográfico, ese “territorio de fantasmas” del que habla Jean-Louis Leutrat.

El cine y la literatura de terror hacen suya una

visión negativa de la ciencia y de la técnica heredada del siglo XIX: una

centuria fascinada y, al tiempo, aterrada por el progreso. Sobre todo cuando, a

partir del último cuarto de siglo y diluido ya el optimismo inicial, las

oscuras perspectivas que trazó Mary Shelley al comienzo del mismo parecen más

actuales y realistas que las idílicas perspectivas trazadas por el positivismo

y el socialismo romántico.

|

| Frankenstein, James Whale, 1931 |

El interés, sobre las tablas teatrales, no se

centra ya tanto en la modernidad maquinista como en la idea de la máquina

devoradora de hombres, característica de una época en la que con frecuencia se

identifican las imágenes del infierno y las que reproducen escenas industriales

En las novelas de Julio Verne, gran divulgador

de los adelantos científicos y técnicos, los bonachones hombres de ciencia de

sus primeras novelas se convierten, en obras como Los quinientos millones de

la Begun, El

castillo de los Cárpatos o La sorprendente aventura de la misión Barsac, en locos siniestros. Con esta estirpe entroncan

el Dr. Caligari y el Dr. Moreau.

|

| Léon Benett, ilustración para El castillo de los Cárpatos, de Jules Verne, 1892 |

Si estos son los hombres, ¿cuáles son los

espacios que les corresponden? El laboratorio del terror desciende, en línea

directa, de las cuevas de hechicero omnipresentes en la comedia de magia

decimonónica. Ámbitos subterráneos, en muchos casos, o en cualquier caso

aislados, como el torreón-laboratorio del doctor Frankenstein, en ellos se

vincula la ciencia con el saber oculto de la magia, escondidos ambos de los

ojos profanos del vulgo.

%2C%2BFlorencia%2B1640%2Bc..jpg) |

| David Teniers el Viejo, Alquimista, Galleria Palatina (Palazzo Pitti), Florencia, 1640 c. |

La acumulación, la diversidad de objetos y su

abigarramiento evocan las cámaras de maravillas de los coleccionistas

manieristas, donde coexistían artes y ciencias, confundidas estas últimas con

las “maravillas de la naturaleza”.

|

| Frans II Francken, Gabinete de curiosidades, Kunsthistorisches Museum, Viena, 1636 |

Muy próxima a la ciencia se hallaba, cómo no, su

antepasada la alquimia: alambiques, retortas, probetas, matraces y hornillos de

atanor configuraban el menaje de estos habitáculos. La descripción que Charles

Baudelaire ofrece del cuadro Interior de alquimista, presentado por el

pintor y escenógrafo Louis-Eugène-Gabriel Isabey en el Salón parisino de 1845,

ofrece una visión bastante próxima a lo que eran, por aquella época, las

decoraciones teatrales de laboratorios que, con posterioridad, influirían en

los decorados cinematográficos: en estos espacios, escribe Baudelaire, "siempre

hay cocodrilos, aves disecadas, grandes libros en tafilete, fuego en el horno y

un viejo en bata –es decir, una gran cantidad de tonos diversos-".

|

| Eugène-Gabriel Isabey, Interior del estudio de un alquimista, Musée des Beaux-Arts, Lille, 1845 |

La diversidad de tonos se convierte en el frío

fulgor de las superficies metálicas, y las evocaciones del pasado en

sugerencias futuristas, en laboratorios como el del doctor Frankenstein.

|

| Frankenstein, James Whale, 1931 |

.jpg)

%2C%2Bde%2BEric%2BRohmer%2C%2B1976.gif)